アメリカでは感謝祭の時期になるとブラック・フライデー、サイバー・マンデーと呼ばれる一連の商戦時期を迎え、一年でももっとも盛んに物が売れる。海外系のサービスを利用していると、この時期にものすごい数のクーポンやらメールが届く。割引率も「商品全部50%オフ」などといった感じなので、筆者はバッグメーカーincaseのセールを楽しみにしてる。

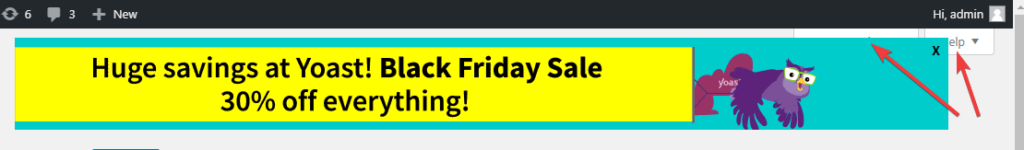

さて、WordPressのSEOプラグインとして有名なYoast SEOだが、管理画面にデカデカとしたブラックフライデーのバナーを表示し、ユーザーからの反感を買った。

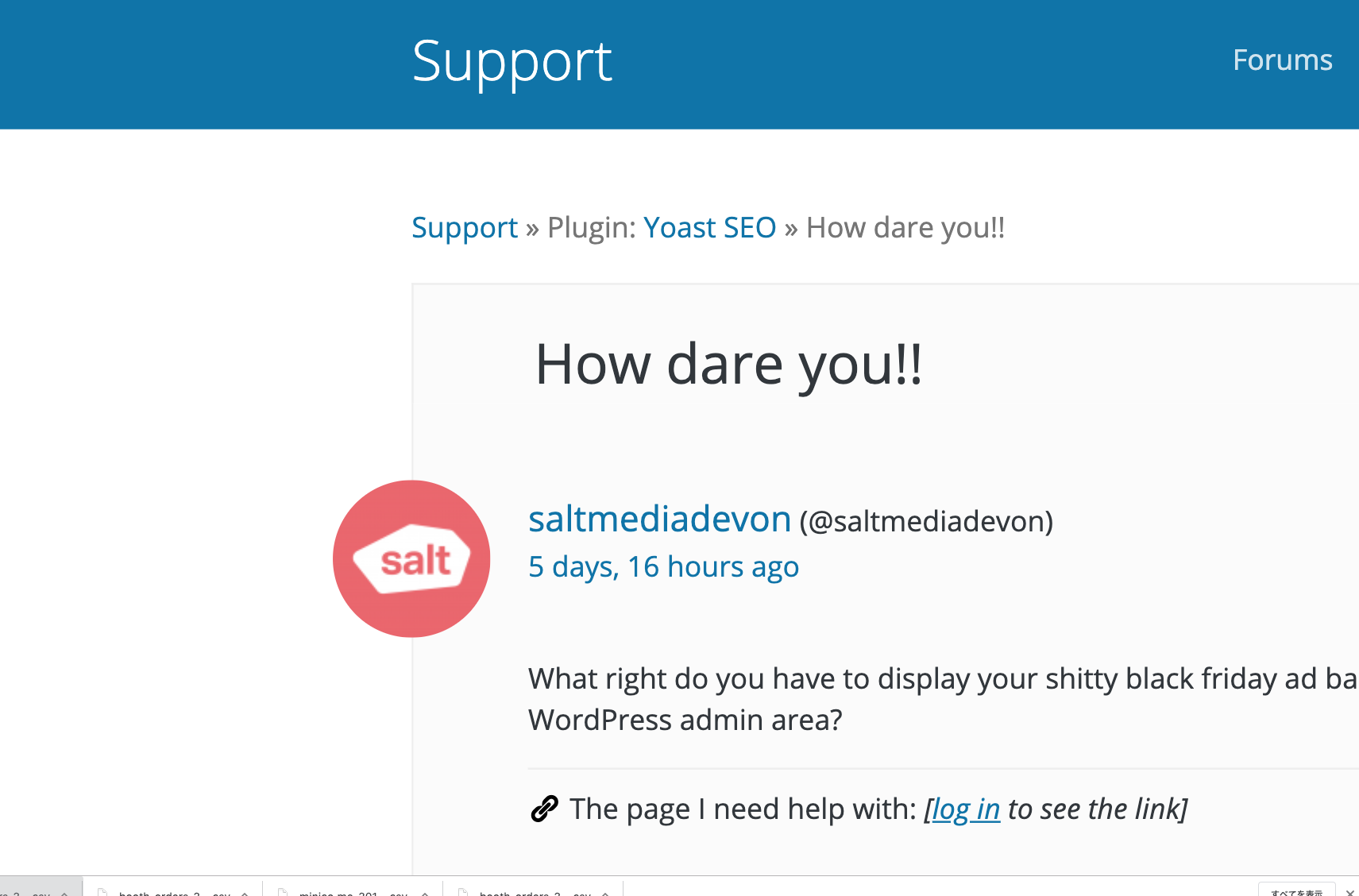

フォーラムには“How dare you!!”という明らかにグレタ・トゥーンベリさんを意識した書き込みもあり、多くのユーザーが非難している。

これを受け、Yoastは早速謝罪し、新バージョンではバナーを取り消すことになった。

やりすぎといえばそうなのだが、この一連の騒動ではいくつかの興味深い点がある。

組織の広がりとオープンソースカルチャーの薄まり

YoastはWordPressコントリビューターを多く抱え、前CEOのJoost de ValkはWordPressの広報責任者でもある。そういう意味で、元々はWordPressのカルチャーを深く理解したチームだといえる。しかし、会社の拡大にともない、様々な専門家がジョインしてきたとしよう。

新しいマーケティング担当者は「この膨大なインストール数を元に商売をしよう」と考える。なにぜYoast SEOはフリーミアムモデルなのだ、無料で使っているユーザーに対して有料プランを提案するのは当たり前。よし、ここはいっちょ管理画面にセールを告知するバナーを出してみよう……。

こうして今回のような”How dare you!!”が実現したのではないだろうか。ビジネスが拡大するとともに、後からジョインした人にオープンソースカルチャーを理解してもらうのはかなり難しいように思う。

フリーミアムマーケティングの難しさ

先述の通り、Yoast SEOはフリーミアムモデルである。多くのユーザーは無料で利用できるが、収益自体は課金してくれたユーザーからもたらされる。

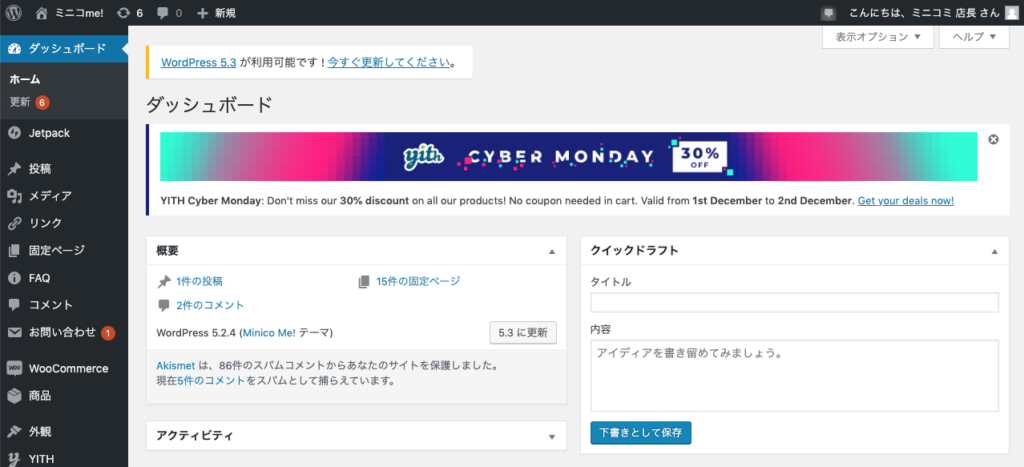

WordPressは膨大なユーザーベースを抱えているが、そこから収益を取る方法は一つではないし、マーケティングの難しさも一筋縄ではいかない。たとえば、今回のYoastはプチ炎上したが、バナーを出すプラグインは実は多い。たとえばWooCommerce関連だとYithなどがデカデカとバナーを出しているし、Jetpackもたまにバナーを出しては怒られて取り下げるという「チャレンジ」を繰り返している。

先だってFirefoxがブラウザのプッシュ同意機能をデフォルトでオフにして話題になったが、あまりグイグイ来られるとユーザーからは反感を持たれてしまう。OSS関連ビジネスをしている読者は、ぜひ先人の知恵を参考にしてうざくないマーケティングを試みてほしい。

コメントを残す